Cache-Control & Last-Modified

refer to : https://blog.csdn.net/w57685321/article/details/92797551

介绍

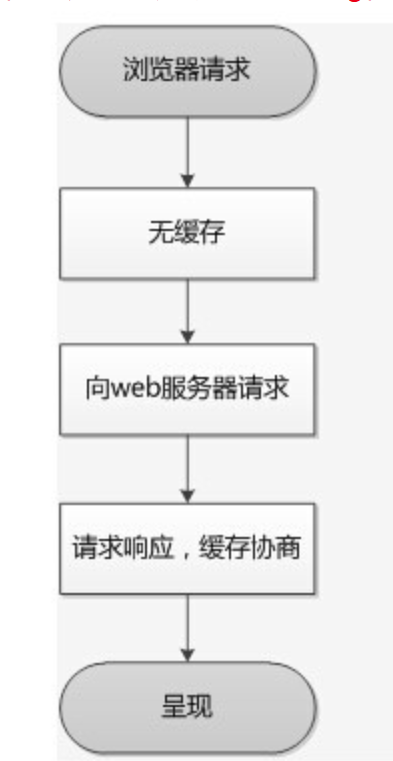

在工作之余阅读缓存相关的书籍时,看到了http缓存相关的知识,HTTP 缓存机制是一个 web 性能优化的重要手段,无论是做前端还是做web后台,都可能会用得到它,应该是知识体系库中的一个基础环节,以前这一块学的不是很扎实,现在整理资料巩固巩固。

HTTP缓存可以说是浏览器缓存的其中一种,浏览器缓存也包含很多内容: HTTP 缓存、indexDB、cookie、localstorage 等等。这里我们只讨论 HTTP 缓存相关内容。

浏览器主要分为Last-Modified/Etag和Cache-Control/Expires.

其中Cache-Control/Expires属于强缓存,Last-Modified/Etag属于协商(比较)缓存.

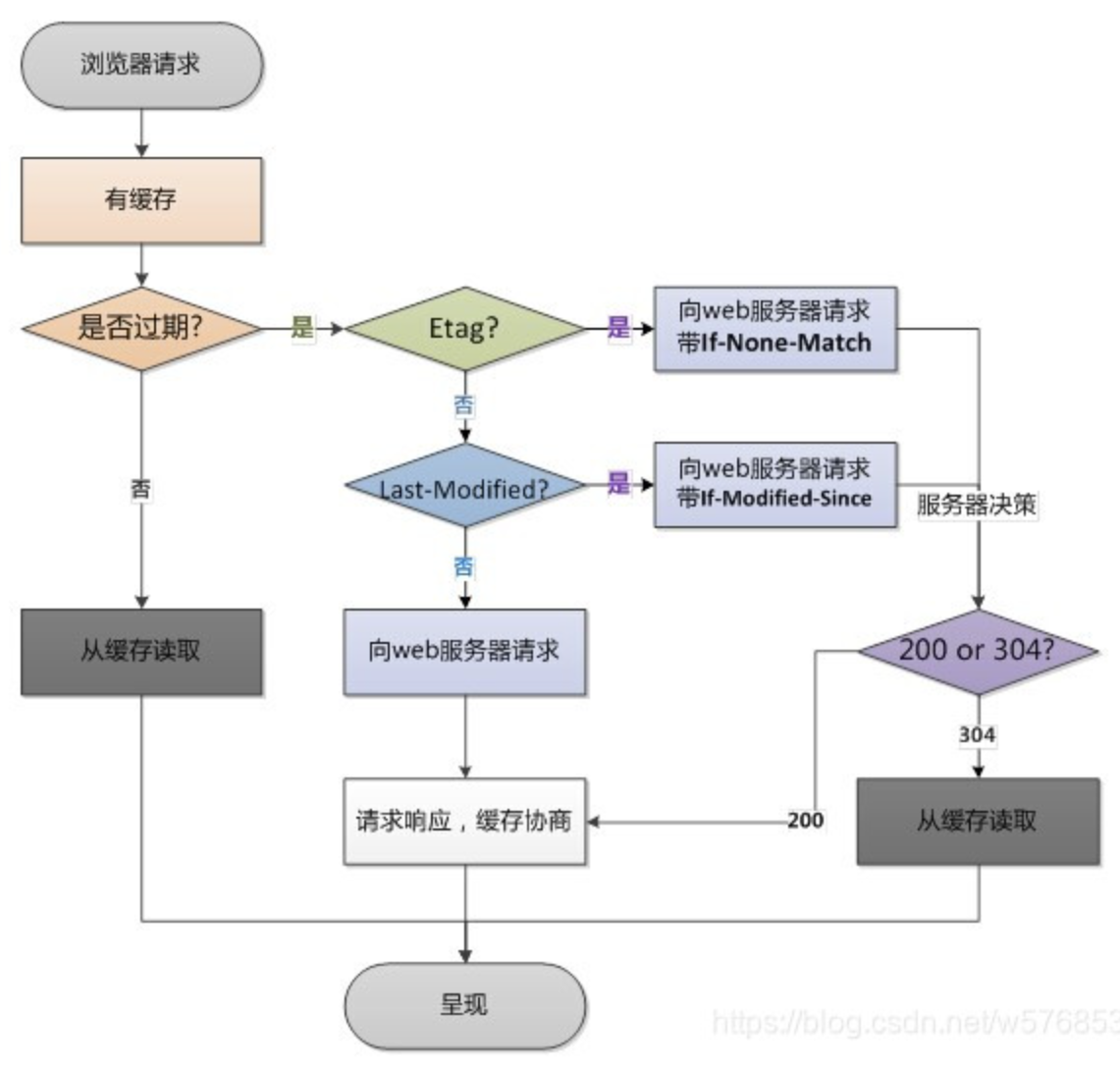

另外,Cache-Control的优先级,高于 Last-Modified。也就是说,如果header中有Cache-Control,那么就按照Cache-Control的规则来调整缓存策略;如果header中没有Cache-Control,才会按照Last-Modified的规则来调整缓存策略。

cache-control

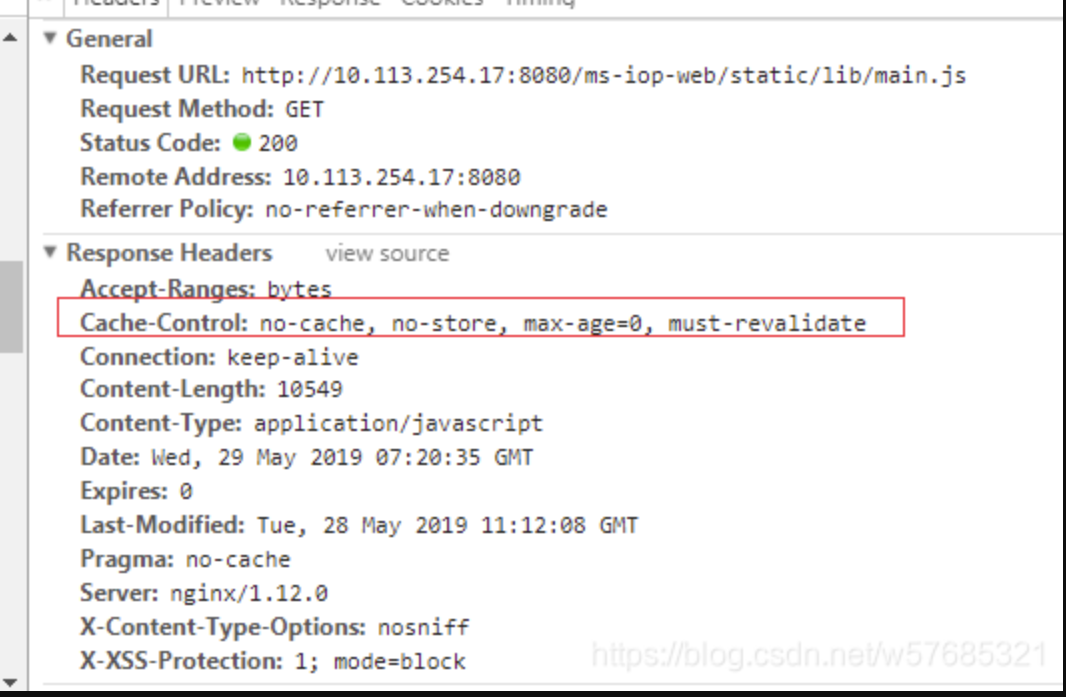

cache-control字段位于这里,像这样设置的cache-control是没有缓存的

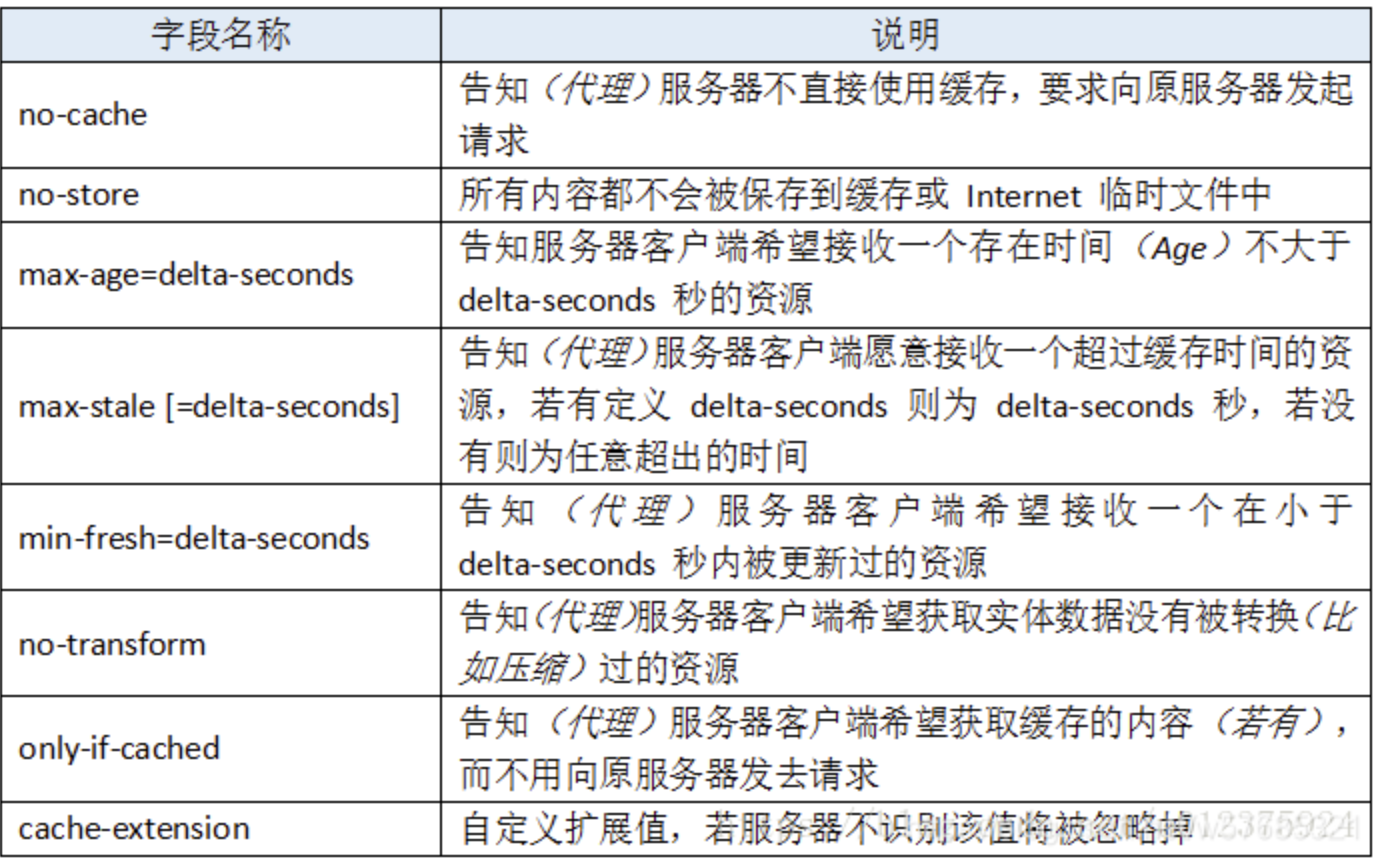

在请求中使用Cache-Control 时,它可选的值有:

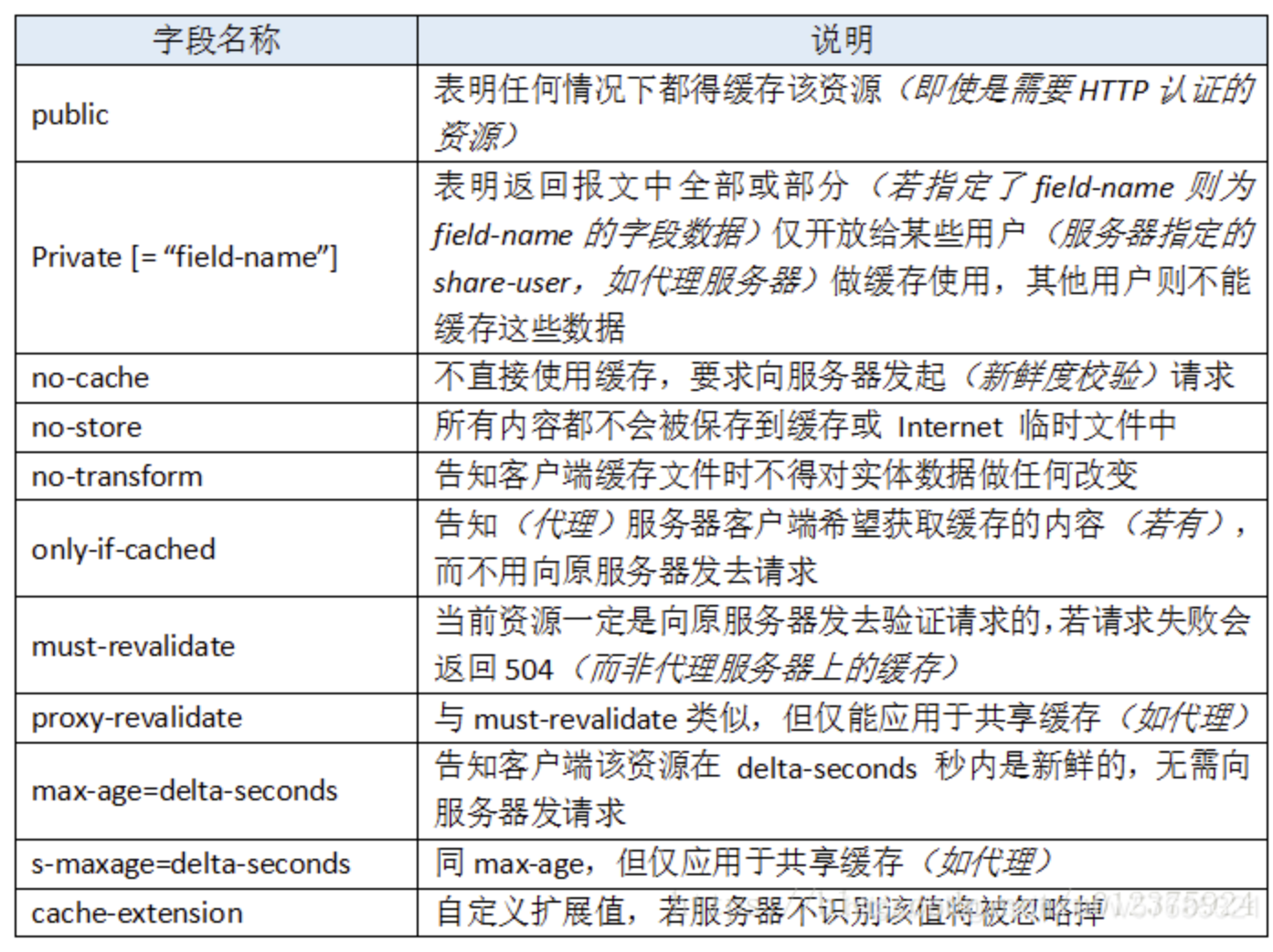

在响应中使用Cache-Control 时,它可选的值有:

在Cache-Control 中,这些值可以自由组合,多个值如果冲突时,也是有优先级的,而no-store优先级最高。

像cache-control这种强缓存是性能高的,它不需要请求服务器,就直接从本地加载文件了,后面的Last-Modified/Etag是需要请求服务器来验证文件的。

在实际使用中,浏览器会先验证强缓存,所以对于js、css、img文件的过期时间可以设置非常长,因为前端构建工具打包出来的文件是有利于缓存的,比如可以配置webpack打包后的js文件跟个hash值,就可以根据hash来判断文件是否发生变化。

在打包出来的文件名上加上文件内容的hash是目前最常见的有效使用浏览器强缓存的方法,js文件如果有内容更新,hash就会更新,浏览器请求路径变化所以更新缓存,如果js内容不变,hash不变,直接用缓存,下面的etag也有类似的思想。

如果对于变化频繁的文件就不要加cache-control了,如果配置cache-control的过期时间比较长的话,由于cache-control优先级比Last-Modified/Etag高,所以会在过期时间内不会更新文件。

Last-Modify/If-Modify-Since

浏览器第一次请求一个资源的时候,服务器返回的 header中会加上Last-Modify,Last-modify是一个时间标识该资源的最后修改时间。

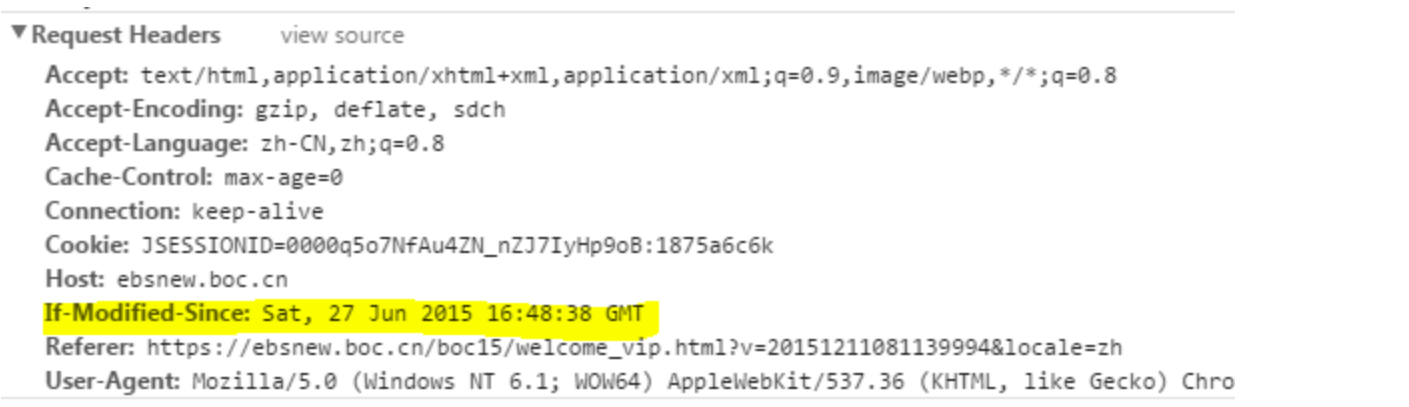

当浏览器再次请求该资源时,发送的请求头中会包含If-Modify-Since,该值为缓存之前返回的Last-Modify。服务器收到If-Modify-Since后,根据资源的最后修改时间判断是否命中缓存。

如果命中缓存,则返回http304,并且不会返回资源内容,并且不会返回Last-Modify。由于对比的服务端时间,所以客户端与服务端时间差距不会导致问题。但是有时候通过最后修改时间来判断资源是否修改还是不太准确(资源变化了最后修改时间也可以一致)。于是出现了ETag/If-None-Match。

Etag/If-None-Match

经过上面的缓存后,若未命中强缓存,则浏览器会将请求发送至服务器。服务器根据http头信息中的Last-Modify/If-Modify-Since或Etag/If-None-Match来判断是否命中协商缓存。如果命中,则http返回码为304,浏览器从缓存中加载资源。

与Last-Modify/If-Modify-Since不同的是,Etag/If-None-Match返回的是一个校验码(ETag: entity tag)。ETag可以保证每一个资源是唯一的,资源变化都会导致ETag变化。ETag值的变更则说明资源状态已经被修改。服务器根据浏览器上发送的If-None-Match值来判断是否命中缓存。

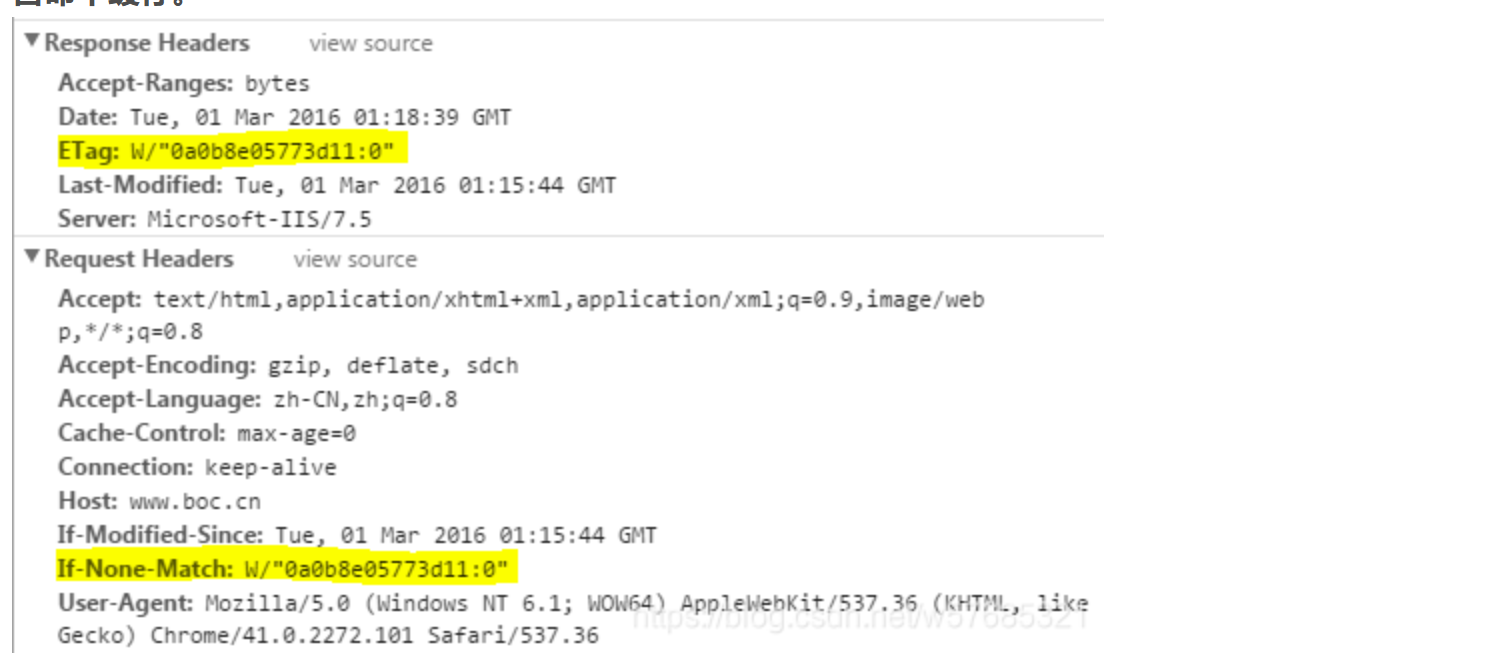

ETag是HTTP1.1中才加入的一个属性,用来帮助服务器控制Web端的缓存验证。它的原理是这样的,当浏览器请求服务器的某项资源(A)时, 服务器根据A算出一个哈希值(3f80f-1b6-3e1cb03b)并通过 ETag 返回给浏览器,浏览器把"3f80f-1b6-3e1cb03b" 和 A 同时缓存在本地,当下次再次向服务器请求A时,会通过类似 If-None-Match: “3f80f-1b6-3e1cb03b” 的请求头把ETag发送给服务器,服务器再次计算A的哈希值并和浏览器返回的值做比较,如果发现A发生了变化就把A返回给浏览器(200),如果发现A没有变化就给浏览器返回一个304未修改。这样通过控制浏览器端的缓存,可以节省服务器的带宽,因为服务器不需要每次都把全量数据返回给客户端。

HTTP中并没有指定如何生成Etag,可以自己定义一种好的方式来生成Etag

通过etag,实际上还是要向服务器发送一次请求,但是把资源文件缓存下来了,减少服务器带宽。

总结

Last-Modified与 Etag对比

你可能会觉得使用Last-Modified已经足以让浏览器知道本地的缓存副本是否足够新,为什么还需要Etag(实体标识)呢?HTTP1.1中Etag的出现主要是为了解决几个Last-Modified比较难解决的问题:

Last-Modified标注的最后修改只能精确到秒级,如果某些文件在1秒钟以内,被修改多次的话,它将不能准确标注文件的修改时间。

如果某些文件会被定期生成,当有时内容并没有任何变化,但Last-Modified却改变了,导致文件没法使用缓存。

有可能存在服务器没有准确获取文件修改时间,或者与代理服务器时间不一致等情形。

Etag是服务器自动生成或者由开发者生成的对应资源在服务器端的唯一标识符,能够更加准确的控制缓存。Last-Modified与ETag是可以一起使用的,服务器会优先验证ETag,一致的情况下,才会继续比对Last-Modified,最后才决定是否返回304。

浏览器第一次和第二次请求对比,这张图反映出优先级:ETag优先级 > Last-Modified优先级、cache-control优先级 > expires优先级。